困ったQCサークル

業務をやるだけで精一杯なのに

QCサークルをやるのはとてもたいへん

もう改善も終わって、わかりきったことを

わざわざ

QCストーリーに合うようにきれいに資料を作り直して

まったく時間のムダとしか言いようがない

おっしゃるとおりですね。

現実を、QCストーリー(QC的問題解決手順)に合うように、つくり直したり、

すでに、改善が終わっているのにデータを取り直したり

場合によってはデータをでっち上げたり

どんな意味があるの?って言いたいです。

ところで、QCストーリーって何?

QCストーリーとは

QC的問題解決手順 のことで、問題解決する時の王道です。

この手順で、テーマを考えていくと、

どんな問題でも解決できる素晴らしい手順です。

また聴く側もこの順に話しをしてくれるとわかりやすく理解しやすいです。

◆QCストーリーによるQC活動発表事例のサンプルを差し上げます。以下からご登録ください。

基本的には、

問題解決ステップにそったかたちで、

以下の順に活動を進めますし、話しを進めます。

- テーマの選定

- 現状の把握

- 目標設定

- 要因解析

- 対策立案

- 対策実施

- 効果の確認

- 標準化と管理の定着

発表の時もこの順で話しをすると聴き手がわかりやすいのです。

そして、

QCストーリーに沿っていることが発表の評価基準だったりすると、

事例をQCストーリーに合わせて手直しをすることが多いのです。

たとえば、

本当は、要因解析することもなく、いきなり対策して、効果があった事例でも

あとから、要因解析を付け足して発表することが多くあります。

また、

要因解析で、要因の数は40個以上とかの基準があると、要因を水増ししたりもします。

ところで、要因解析って何?

要因解析とは?

結果に影響を与えるあらゆる原因を探しだすことです。

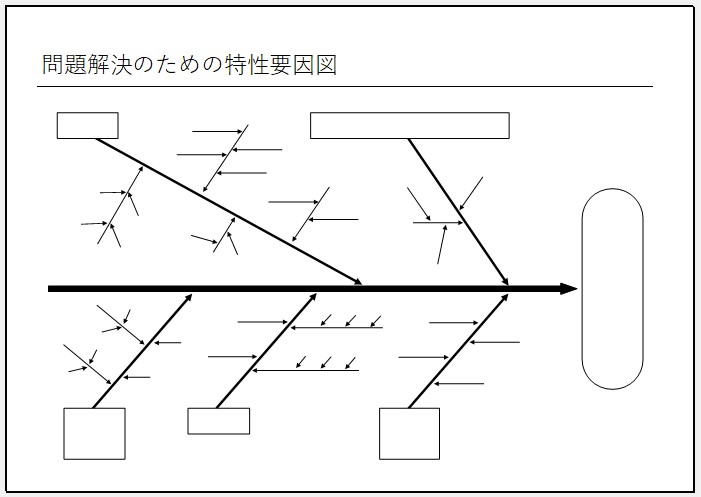

QCの要因解析で良く使われるQC手法に特性要因図があります。

ところが、経験や知恵の豊富な方でしたら

別に特性要因図を描かなくても

原因と対策がすぐに頭に浮かぶこともあります。

わざわざ、特性要因図をつくるのは無意味だと思います。

実際にやってみて、効果が出れば当たりですし、

効果なければ、次の手を考えれば良いのです。

特性要因図は、解決の糸口がどうしても見つからないこと。

特に不良や設備トラブルなどのテーマにおいては、非常に使える手法です。

逆に言うと

不良や設備トラブル以外のテーマや、

要因が既にわかっているテーマでも

ムリやりに特性要因図を使って(使わせて)いる点がモチベーションを下げている要因です。

「特性要因図がイヤで嫌でしょうがない」

という話を良く聞きます。

本当に要因がわからず困った時に特性要因図をつくりましょう。

特性要因図については、殆どと言っても良いくらい誤解されている大事なポイントがあります。

◆事例を載せたテキストを差し上げます。以下からご登録ください。

さて、QCサークル活動は、

成果が出ればそれで良いというものではない。

目的は、人材と組織育成です。

QCストーリーを組み立てる能力は、

問題解決力と、ほとんど同じです。

ですから、あらためて

事例をQCストーリーにまとめ直すことは

問題解決力を鍛えることにもなり、

それなりの意味はあります。

実際に、

QC活動をやっている会社(または職場)と

そうでない会社(または職場)とでは

問題解決力や論理的思考力に

大きな差があることを実感しています。

また、QC活動の事例を、他の人にわかりやすくまとめることにより

事例を皆が共有できて、お互いの学びにすることができます。

そして、もっとも基本的なことですが、

本当に解決策が見えないテーマについて

はじめからQCストーリー(問題解決手順)を活用しましょう。

実際のところ、

QCストーリー(QC的問題解決手順)はどんなテーマでもほぼ万能です。

解決策が見つからないことでも

このステップで取り組むと見通しのない霧が晴れてくるようにだんだん解決の糸口が見えてきて

トライ&エラーを繰り返すことでどんな問題でも解決できる素晴らしいものです。

◆詳しく知りたい方に、無料で動画セミナーを提供します。以下からご登録ください。

無料メルマガ「QCサークルのポイント」にも是非ご登録ください。

QCサークル(小集団活動)やるなら、必ず知らなければならないQCサークル(小集団活動)の基本からあまり知られていない大切なノウハウ、誤解されがちの、問題解決ステップの大切なポイント、マンネリ化の脱却法、そして今の時代にあった「進化した」QCサークル(小集団活動)のポイントをわかりやすく解説します。

活コンサルタントの人気セミナーから

一部抜粋した動画をご提供します。

活動にぜひお役立ちさせてください。