10月17日(金)、企業様向けに「生成AIの基礎を学び業務活用について考える」

という講演を実施させていただきました。

本記事では、研修でお伝えしたポイントや、実際に参加された皆さまの声を交えながら、

生成AIをどう業務に活かすかを改めて整理してみたいと思います。

■ 生成AIの基礎と業務への広がり

生成AIは、いまや業務改善・DX化の中心的存在になりつつあります。

ChatGPTをはじめとするAIツールは、単に「文章を作るだけのツール」ではなく、

人の判断を支え、新しい価値を生み出すための相棒です。

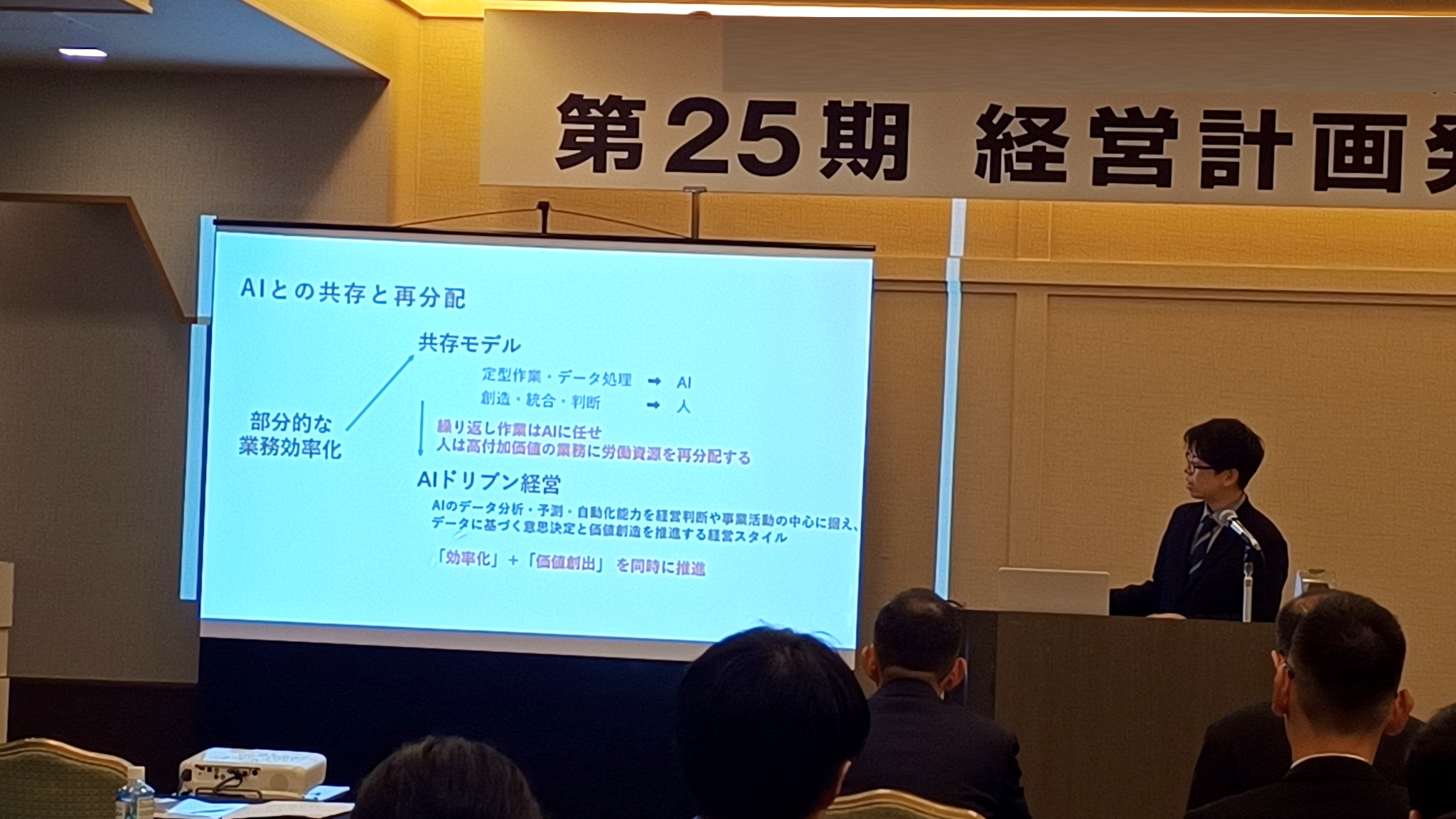

講演ではまず、「AIとは何か」「なぜいま注目されているのか」といった基本から整理しました。

AIドリブン経営や業務自動化の潮流、そして生成AIがもたらす“人とAIの共存モデル”について、

参加者の皆さんと考えました。

■ ChatGPTを使いこなすために必要な視点

ChatGPTを業務で使うときに大切なのが、プロンプト(指示文)の設計です。

AIは「優秀な新人社員」と同じ。

良い指示を出せば素晴らしい成果を返してくれますが、

曖昧な指示では的外れな回答をしてしまいます。

講演では、OpenAIが推奨する「役割定義」「目的の明示」「出力形式の指定」などを踏まえ、

実際にプロンプトを組み立てながら出力の調整を実演しました。

また、NotebookLMを使ってボイスメモから議事録を作る方法など、

実務で使えるAI活用法も紹介いたしました。

■ 参加者の声から見えた“気づき”

ありがたいことに、多くの方から前向きなフィードバックをいただきました。

「ちょうど気になっていた内容だったため非常に良かった。

生成AIについてのイントロダクションから出来ることについての気付きを与えていただき、

もう少し突っ込んで調べてみよう・使ってみようという気になった。」

「駆け足気味ではあったが内容はとても興味深かった。」

「生成AIには一切触れたことがなかったので、新鮮だった。

音声記録を文字起こししてもらったり、リストを作ってもらえるのは便利だと思ったので、

業務で使えるようになるといいなと思った。」

はじめて生成AIに触れる方も多かったのですが、

「業務で活かせそう」「もっと深く知りたい」という声を多くいただき、

私自身もAI実演の手応えを感じました。

■小さく試し、共有しながら育てる

AI導入のコツは、まずは小さく試すことです。

議事録の要約や報告書の下書きなど、身近な業務から始めることで、

社内の理解とノウハウが少しずつ蓄積されます。

そして、成果を「共有」し、チーム全体で「より良い使い方」を磨いていくこと。

それが、AIを“業務改善の文化”として根付かせる第一歩だと感じています。

活コンサルタントでは、生成AIの正しい理解と安全な活用をサポートしています。

社内研修や導入支援に関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

>> 活コンのAI研修 <<

生成AI革命!ビジネス生産性を10倍加速させる実践研修